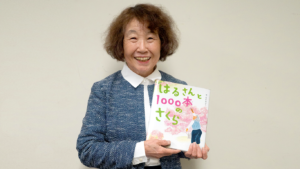

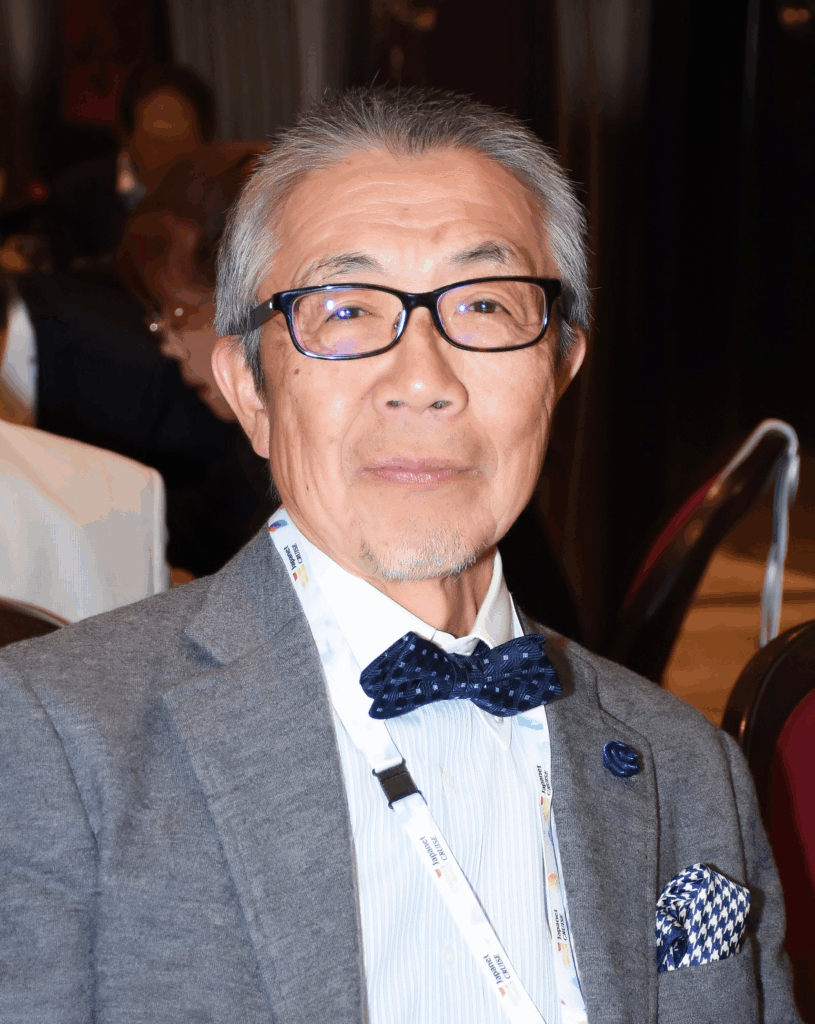

本藤俊彦さんは1955年生まれの70歳。現在は、長野県長野市で、お父様、奥様との3人暮らし。60歳までは都内の食品会社に勤務していましたが、親御さんの世話をするために地元長野県へUターンしました。

長野で幅広く活動している本藤さんに、セカンドライフの過ごし方のヒントをおうかがいしました。

目次

60歳のときに、親の世話をするために長野へUターン

本藤さんは60歳まで都内に勤務し、横浜にお住まいでした。まずは、60歳までの経歴をお聞きしてみました。

私は、高校まで長野で過ごし、東京の大学に進学しました。その後、教科書や法律関係を扱う出版社に就職しました。29歳の時に、誘われて食品関連の企画会社に転職しました。その企画会社は上場食品企業のキャンペーンなども手掛けていて、もっと面白いことができそうだと考えての転職でした。

転職先の会社が買収され、私はその親会社の食品会社に入り、最終的には、子会社の社長をしながら親会社の役員を務めていました。その頃は社長自ら、絶えず商品企画や販売先も含め新しいことにチャレンジしていくような日々でした。そのお陰で「挑戦する事」が苦にならなくなったのかも知れません。

バリバリと活躍されていた本藤さんでしたが、60歳できっぱりと東京での仕事をリタイアします。

年を取った両親の面倒をみなくてはならない状況になり、60歳の時に会社を辞めて長野に戻りました。その際自分の会社を立ち上げました。

長野では周りのシニアを巻き込みながら幅広く活動

長野での会社経営はいかがでしょうか。

それまでの仕事の経験や、ノウハウ、知見や人脈のネットワークがありましたので、独立当初は食品関連のコンサルタントを中心に事業をしていました。コロナ禍を経て、今は地元長野の地域食材を首都圏へ紹介したり、自分で栽培したニンニクを使って黒ニンニクを製造販売したりしています。

会社の仕事以外にもいろいろなことに自らトライしたり、頼まれたりとか致しますので、今は東京で会社にいる時より忙しい毎日です。

えー、どんなことをされているんですか。

例えば「ゆる〜いおっさんの会」というのがありまして、そのメンバーとして活動しています。定年になったおじさん達を集めて、タケノコやワラビなどの山菜採り、ゴルフやボーリング、バーベキュー、学生との世代間交流、遊休地を活用した野菜作りなどを企画して活動しています。

「ゆる〜いおっさんの会」とはなかなか魅力的なネーミングですね。どのようなきっかけで始めたのですか。

長野にはシニア大学という50歳からの学び舎があるのですが、私は専門部の地域プロデューサーを育てるコースに入りました。

そこでアンケート調査をした所、都会では非常に多いのですが長野でも定年後にやることがない男性が多いことが分かりました。じゃあ、そういう人が集まれる居場所を作ろうということになったんです。この会には3つの条件があります。「男性であること」「過去の経歴は言わない」「仲間の批判はしない」事です。今は40人くらいが参加しています。

他にはどのようなことをしているんですか?

今は、地域の区長を務めていて、周辺地区の区長会長も務めています。地域の安全防災や地域福祉など地域行政に関わっています。

また、父親が所有している農地で野菜を栽培し、地域直売所に出荷しております。その出荷組合の組合長も務めています。

区長としては、どのような活動をしているんですか?

今は変化の時代と言われ、地球温暖化で災害も多く発生する中で安全防災・減災等の対応や、長野でも空き家問題や独居老人の問題など、新たな問題が起きています。

そういった問題をどうやって解決していくかを考えて、進んで対応していかないといけないと考えています。自分の任期内でどこまでできるかわかりませんが、その後も、相談役など何らかの形で関わっていきたいと思っています。また、具体的な問題があれば市役所に相談したり、例えば、道路や河川の補修・改修や新たな施設のお願い等をしています。長野に戻ってからは、そうしたこともあり市議員や県議会議員、国会議員などとも話す機会が増えました。

区長としても忙しいのですが、地域の代表として、小学校や高校の評議員として会議に呼ばれ、赤十字奉仕団等の各団体の総会など、地域の様々な会合に出席したりと、とても多忙な日々です。

シニア劇団の設立

確か、演劇活動もされているとお聞きしていますが・・・

演劇活動もおこなっています。

長野市の芸術館で俳優の西村まさ彦さんが主催するシニア演劇アカデミーがありました。第二の人生は今までできなかった事をしてみようと参加してみたら、とても面白く、一緒に参加した仲間と続けてやりたいということになり、シニア劇団を立ち上げました。

シニア劇団というのもチャレンジングですね。もともと演劇の経験があったんですか。

私を含めて、これまで演劇の経験のない方たちが多いです。シニア劇団なので、メンバーは60歳以上からで70代半ばまでいます。今は、週に1度集まって稽古をしています。

年に1回の定期公演の他、公民館などで演劇や朗読劇を披露する活動をおこなっています。最初のころは、脚本を借りていたのですが、今は自分たちで脚本も書いています。

東京では得られない、地方での豊かなセカンドライフ

本藤さんは長野でいきいきとセカンドライフを送っていますが、東京ではこんな風にはいかなそうですね。

地方のいい所は人との繋がりです。一生遊べるお金持ちの方はいいかもしれませんが、そうでない方はどんどん地方で移住したほうがいいんじゃ無いかと思います。

地方は住む家は安いし、自然が豊かで気候も景色もいい、人との繋がりもあり何かしらやることがあるんです。庭いじりばかりか、小さな畑があれば自給自足用の野菜を作ることもできます。採れたての野菜はとにかく美味しく身体にいいんですよ。なにより近隣から「きゅうりを作り過ぎたから」「傷んだ桃がたくさん出ちゃった」というような頂きものや物々交換が当たり前なんです。地域活動も盛んで、人とつながりも持ち易く、マンション暮らしのように孤立していて、やることが見つからないということはありません。

定年後のシニアは地方で暮らすという循環ができたらいいなと思います。シニアの皆さんが地方にあるたくさんの遊休農地を活用して、安心安全な食材を自給自足しながら、うまくいけばそれで小遣い稼ぎをして、身体を動かしながら地域との交流もできる、そんな風になるといいなと思っています。

東京暮らしの方が、シニアになってから地方で暮らすというのはハードルが高いような気がしますが。

そこをうまくやっている方を見ると、最初は東京の住まいはそのままにして、地方との2拠点生活ができるようにする事が秘訣かもしれません。例えば、子どもと一緒に暮らす家が東京にあって、地方の拠点といつでも行き来できるようにしておくと良いかもしれません。

定年後の男性こそ、自分から動く事を心がけるべき

本藤さんのようなセカンドライフは、特に男性には難しそうです。

少し前に、地域の社会福祉協議会の副会長も副会長もやっていたんですが、そこで男性向けの地域デビュー講座をやりました。やる内容はコーヒーの淹れ方とか料理教室なんですが、男性の場合はそういうことが必要なんです。私自身も東京にいたころはマンション暮らしをしていて、職場との往復で会社を離れると地元に知っている人もいない状態でした。女性は、子どもなどを通して地域に根を張れるのでいいのですが。

定年後の男性の居場所探しの難しさの要因はどのようなところにあるんでしょうか。

男性の場合、会社という組織の中では自分の存在価値があるのですが、そこを外れると自分の存在価値が見つけにくくなります。会社組織の中で長く生きていると、組織人として与えられた役割を果たすことに慣れてしまいます。ですから、会社組織を外れてしまうと、自分から進んで何かやりたいとか、これをやろうとかいうことがなかなかできないんです。自分の人生がずっと人に雇われて、指示される事をやっているだけだと、面白くないし寂しいと私は思うんです。それでは組織のプライオリティ(優先順位)が先になってしまい、自分の人生のプライオリティがなくなってしまいます。

では、定年後の、特に男性の場合はどのようなことを心掛ければいいとお考えですか。

第二の人生は自分の出来なかった事、やりたい事、いろいろなことを考えて、自分から挑戦しトライしていくべきだと思います。

大きなことでなくていいんです。自分が動き出すと、繋がりが自然と出来てきます。そうすると、やりたいことが回転して行くのです。

私は、最近、ボランティア活動でシニアの方たちが集まるカフェを月に1回開催する事を始めました。地方でも、昔のようにお互いの家の縁側にお茶を飲みに行く習慣が薄れてきています。それで、シニアの方たちが集まって、話をする場所を作りました。そうしたら、皆さんに「集まってお茶を飲めるのが楽しい」とすごく喜ばれました。こういう場があったらいいなと思っていても、「これをやろう」と声に出さないと物事は動かないんです。

きっかけを作ると、皆さん「やりたいね」と動き始めます。そして、いろいろな方が集まると「今度はこういうことをやろう」という意見がどんどん出てきて、活動広がりが出てきます。それと同じだと思います。

あらためて、定年を迎える方たちにアドバイスをお願いします。

会社組織での生き方から脱却しないといけないと思います。

会社に属して、生活のため、子どものためを第一に働いて来たその後の第二人生は、自分のために生きた方がいい。今後の人生は自分で組み立てて、自分でやりたいことを進んでやっていくべきです。

「今まで、やりたくてもできなかったことを是非やりましょうよ。小さな事でいいんです。」と言いたいですね。

私が始めた演劇だって、サラリーマン時代だとできなかったことです。やりたいと思って応募したら、これまでとまったく違う世界と出会えて、楽しかったんです。興味をもったことに自分からトライしていかないと、何も動き始めないんです。

<編集後記>

長野にUターンして、東京でのサラリーマン時代とはまったく異なった領域で活躍されている本藤さん。そのチャレンジ精神、行動力は見習うところが多い気がしました。何より、新しい道を切り拓きながら、楽しんでいる姿勢は羨ましいと思います。

こういったセカンドライフに対する姿勢はもちろんのこと、地方で暮らすという選択肢があるというお話も、定年後を考えている方々には参考になりそうです。