元永知宏さんは、1968年生まれの57歳、愛媛県出身です。

立教大学野球部4年時に、23年ぶりの東京六大学リーグ優勝を経験されています。大学卒業後、ぴあ、KADOKAWAなど出版社勤務を経て、フリーランスとして活躍。『荒木大輔のいた1980年の甲子園』、『近鉄魂とはなんだったのか?』(集英社)、『レギュラーになれないきみへ』『スポーツを支える仕事』(岩波ジュニア新書)、『トーキングブルースをつくった男』(河出書房新社)など著書も多数。

47歳で会社員からフリーランスに転身した元永さんの仕事の経歴を追うことで、「働くということ」について考えてみます。

目次

野球一筋の大学生活から、雑誌『ぴあ』の編集者へ

元永さんは立教大学時代に野球部に所属されていました。どのような学生時代を送っていたのでしょうか。

私は、かつて野球王国と呼ばれた愛媛県出身で、自然と野球が好きになっていました。高校時代は甲子園出場など夢のまた夢で、「東京六大学で野球がしたい」という思いで受験勉強をして立教大学に入りました。大学時代は、全寮制で野球漬けの日々でした。自宅から徒歩1分のところにある進学校の野球部に所属していた自分からすれば大変な毎日だったのですが、後にプロやオリンピックで活躍する選手たちと野球ができたことは貴重な経験となりました。長嶋一茂さんは2年先輩で、同じ釜の飯を食った間柄ということになります(笑)。

ちなみに、学部は社会学部、教職課程もとっていましたが、単位がもらえればいいという感じで、勉強は二の次でした。

野球三昧の大学生活から編集者への道へと進まれたわけですが、どのような経緯で仕事に就いたのでしょうか。

就活の様子をお聞きしてみました。

大学4年の春まで、就職のことは何も考えていませんでした。

当時はバブルの真っただ中で「どこかに入れるだろう」という、お気楽な気分でいました。実際、銀行・証券・保険などの金融関係であれば、先輩から誘いの声がかかることも多かったのです。また、バブル景気の始まりの時期で、どこの企業も事業を拡大していこうという機運の中で、若くて元気な体育会系の人材へのニーズも高かったのだと思います。

でも、金融系は自分に向いていないだろうと感じていました。当時は雑誌を出す出版社に勢いがあった時代で、雑誌の編集に興味をもっていました。新聞でもテレビでもなく、雑誌の“雑”という部分が面白いと感じていました。

大学4年生の夏ごろには『ぴあ』を含めて2つの出版社から内定をもらい、『ぴあ』に入社を決めました。もちろん、編集以外の販売、広告営業などの部署に配属される可能性もあったのですが、希望していた編集の仕事に就くことができました。当時の人事部長が私を編集に推してくれたという話を、後から聞きました。

時代の流れの中で『ぴあ』の業態が変化し、編集者としての活躍の場がなくなる

情報誌としての『ぴあ』は、徐々に役割を終えていきます。それに伴って『ぴあ』の業態も、出版から、『チケットぴあ』中心へと変化していきます。

情報誌『ぴあ』の編集に10年ほど関わりました。

当時は、今ならネットで簡単に手に入る情報を1冊にまとめて売ってすごく儲かっていたわけです。いま30歳くらいの人にその話をすると笑われてしまい、信じてもらえません。合併号などは1号あたり30万部以上も売れていて、広告収入もすごかったですね。私はその後、スポーツを軸とした書籍、ムック本の編集に携わりました。サッカーワールドカップなどもあって、2000年代前半ごろまでヒットした商品がたくさんありました。

入社前にスタートしていた『チケットぴあ』の事業がその後、拡大していきました。会社が上場したこともあり、売行きが鈍化して売れるかどうかの計算が立ちにくい出版事業は縮小していきました。出版不況の影響も大きかったと思います。ベンチャー企業が業態を変えることは、生き残りのためには必要。それができなければ、ぴあが創業50周年を迎えることはなかったでしょうね。

出版部門が縮小していく中で、『ぴあ』を辞めるという決断をしたのですね。

『ぴあ』の業態がシフトしていく中で、編集に関わる部署が減り、人材が流出するという変化が起き、自分の居場所がないと感じるようになりました。

会社が進もうとしている未来と自分の方向性が合わないと感じ、30代半ばで転職を考えるようになりました。そもそも出版社の求人は少なく、当時は30歳を過ぎたら転職が難しいという時代でした。

いくつかの仕事を経て、消去法でフリーランスへ

転職が難しいという状況の中、元永さんは42歳で大きな決断をします。

環境を変えてみようと思い、マーケティングコンサル会社に転職し、創業社長の書籍などに関わりました。そんななか、転職して間もない2011年の3月に東日本大震災が起きました。企業を相手にするマーケティングの仕事より、一般の人が手に取ってくれる商品に関わる仕事がしたいと思い、出版社に転職しました。

ビジネス書の小さな出版社を経て、KADOKAWAの社員へ。その後、フリーランスになったのですね。

KADOKAWAではビジネス書のユニットに所属していたのですが、当時のKADOKAWAはM&Aを頻繁にしていたため、社内がかなり混乱していました。その後、リストラが実施されました。

頑張れば残れたのかもしれないのですが、会社の先行きも不透明で、今後どのような業務に就くのかわからなかった。転職できる会社があれば安定を得られると思いましたが、年齢的なことも考えて、フリーランスになりました。独立して「ひと旗上げてやろう」とはまったく思っていませんでした。

47歳でフリーランスを選択した経緯についてもう少し詳しく教えてください。

転職できたとしても、どんな職場かはわからない。「それまでの給料と同等の収入をどうやって得るか」ということに重点を置きました。

ひとつの会社からしか収入を得られないということを「リスク」とも考えました。1案件あたりの報酬は少なくても、複数を同時進行させればある程度の収入を確保できるという見込はありました。 そのために、自分の強みを改めて整理しました。

一つ目は、転職を何度か経験していたので、業界内にある程度の人脈があること。しかも、付き合いのある同年代の人たちが決定権をもつ立場になってきていました。

二つ目は、スポーツジャンルに強いということ。ビジネス書も一般書の編集経験もあります。

三つ目は、自分で書くことができ、編集もできる点です。編集者の経験が長いので、会社で承認されやすい企画書を書ける。しかも、実作業において、編集者に負担をかけることがない。

こんな風に、自分のスキルを分析して、フリーランスを選択しました。

“会社で働くということ”と“フリーランスで働くということ”との違い

会社での居心地が悪いと思いながら、会社に居続ける中高年の方も多いと思うのですが、そういう方と元永さんの違いはどのような点なのでしょうか。

もし残れるなら、同じ会社に30年でも40年でもいたほうがいいんですよ。そのほうが楽ですから。転職って正直、とても面倒くさいんです。会社が変わると、自分よりもはるかに年下の人に気を遣うことが増えます(笑)。

大きな組織になれば、意に沿わない仕事を求められることもあるでしょう。転勤もそうですよね。私の場合も『チケットぴあ』で自分の仕事、居場所を見つけられれば、今頃は勤続35年を迎えていたでしょう。でも、そうはならなかった。

いくつかの会社で異なるシステム、文化、人間関係に触れることで、ストレスもありましたが、得られることもあったと思っています。ひとつの会社にいることで能力が低下、あるいは活動が停滞することがあるのも事実でしょうね。

ひとつの会社にいることのメリットとデメリットがあるということですね。

居心地のいい職場でも成長できる人もいれば、そこで怠けてしまう人もいるでしょう。会社はどんどん変わっていくもので、当然、そこで働く人に求められる要件も変化していきます。

何歳になっても学び続ける人はどんな環境にいても大丈夫なのだと思いますが、組織の変化に気づかない、自分に求められていることがわからない人は厳しい状況に追い込まれることになるでしょうね。

経済的な保証がまったくないフリーランスは、自分の頭か体を動かさない限り、収入を得ることはできません。

今まさにモヤモヤしている50代以上の働く人たちに伝えたいこと

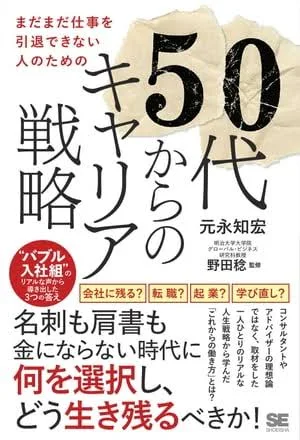

元永さんは「まだまだ仕事を引退できない人のための50代からのキャリア戦略」という本を出していますが、この本を出そうと思ったきっかけを教えてください。

私の同期たちも還暦が近づいてきています。

会社で順調にキャリアを積んできた人であっても、ピリオドを打つタイミングを迎えていました。結婚の時期が遅くなったり、再婚や高齢出産が増えたり、50代の環境も変わってきています。ひと昔前のように、退職後は退職金と年金で安心して暮らせるという人が少なくなっていると感じます。

これから収入が増えることが望めない状況で、同世代の人たちはどうやって生きていくんだろうかと考えました。

仕事をまだまだ続けなくてはならない50代以上の方たちはどうしたらいいのでしょうか。

50代以上の方は、自分の能力を勘違いしがちです。果たして、名刺や肩書なしに、自分にどれだけのことができるのか。その会社では「過去の遺産」でリスペクトされるかもしれませんが、他の会社でも同じことができるのか・・・。

転職するにしても、同じ会社に留まるにしても、過去の実績ではなく、目の前の仕事で成果を残せるのか、どれだけ会社に貢献できるかを冷静に判断していくべきだと考えています。

一方で、還暦が見える年齢になれば、60歳を過ぎれば尚更でしょうけれど、若い頃と同じエネルギーを持って働くことは難しくなります。体力も時間も、もう限られています。そんななかで大切なのは「自分には何ができるのか」「これから何をしたいのか」だと私は考えます。

能力の有無は別として、誰にだって「死ぬまでにやりたいこと」はあるはずです。思い切ってそれに取り組んでみれば、これまでに見えなかったものが見えてくるかもしれません。感じられなかった喜びを得られる可能性もあるでしょう。

「自分にできることなんかない……」と思う人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。50年、60年と積み重ねてきたことのなかに、「誰かの役に立つこと」がきっとあると私は思います。

<編集後記>

かつて55歳だった定年は60歳に延び、今や65歳までの雇用が義務化され、70歳までの雇用も視野に入ってきています。働く期間が長くなることにより、働き方の仕組みや考え方も大きく変わっていくはずです。まさに転換期にある今、元永さんのお話からは、多くの示唆を得ることができます。 (取材:谷口明美)